为深入贯彻落实立德树人根本任务,推进清廉校园建设,创新思想政治理论课教学模式,探索中高职思政教育一体化建设路径,促进中高职学子在实践体验同感悟党的光辉历史、传承红色基因、坚定理想信念。11月14日下午,我校马克思主义学院与邵阳市计算机学校携手合作,共同组织师生代表赴邵阳县塘田战时讲学院旧址,开展了一场别开生面的“行走的思政课”教学实践活动,让思政教育走出课堂、走进历史现场。

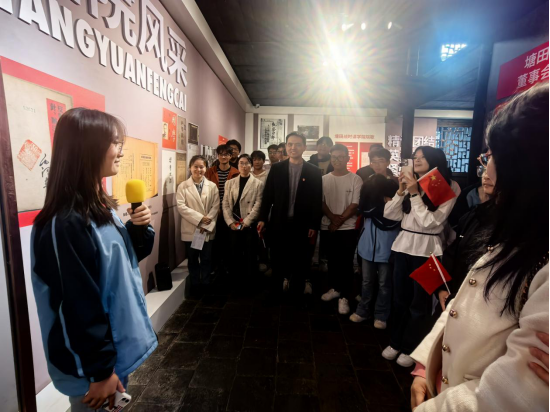

活动中,师生们沉浸式参观旧址展厅、复原教室、办公室等场景,回溯塘田战时讲学院创办历程,探究其特色教学模式,感悟师生群体在烽火岁月里的英勇事迹与清廉办学初心,于历史场景中厚植家国情怀、涵养廉洁意识。

思政课教师杨捷结合实景讲述吕振羽创办塘田战时讲学院的历程:她生动讲述了吕振羽在1938年日寇逼近湖南的危急关头,如何响应党的号召,创办塘田战时讲学院。她指出,学院在短短一年多时间里,不仅传授马列主义与抗战策略,培训了250余名抗日干部,更通过办识字班、发动群众,深刻践行了群众路线。“这段在烽火中办学、在基层中播种的历史,正是马克思主义中国化的早期实践,其所蕴含的“艰苦奋斗、理论联系实际、全心全意为人民服务”的精神,至今依然是我们前进的宝贵财富。”杨捷总结道。

学生代表的分享同样情真意切:

我校建筑工程学院学生李宇欣讲述了《从一枚铜钱看共产党人的“规矩”》的故事——1930年冬红七军路过木瓜村,战士饥寒中拔萝卜充饥,却不忘在萝卜坑里留下铜钱作为补偿的感人故事。她动情地阐述,这枚小小的铜钱,不仅掂量出红军秋毫无犯的钢铁纪律,更度量出共产党人与人民群众血脉相连的鱼水深情。她表示,作为未来的工程建设者,更应恪守这份“规矩”意识,将诚信与责任熔铸于未来的每一张蓝图、每一栋建筑之中。

我校汽车与智能制造学院学生帅嘉圆以《从<游击队歌>中汲取伟大抗战精神的磅礴力量》为题,带领大家重回烽火岁月,感受游击队员们的英勇与革命乐观主义精神。她表示,这首激昂的战歌是伟大抗战精神的生动注脚,激励着当代青年要以“青春之我、奋斗之我”的昂扬姿态,在科技强国的征程上奋勇前行,为祖国的“智造”事业铺路架桥,为民族复兴的伟大工程添砖加瓦。

邵阳市计算机学校学生吴欣妍分享了《一元钱精神》的故事,号召大家要以“一元钱精神”为传承,在新时代努力学习和工作,永葆艰苦奋斗的政治本色,自觉把个人的聪明才智与祖国、民族的前途命运紧密联系起来,在实现中华民族伟大复兴的赛道上跑出当代青年的最好成绩。

在夫夷河畔,师生们集体朗诵《沁园春・长沙》,慷慨激昂的词句在河畔回荡,尽显青年意气与家国担当;随后齐唱红色经典《歌唱祖国》,嘹亮歌声传递出对祖国的赤诚热爱与对清廉中国的坚定信念。在旧址广场,党员们重温入党誓词,铮铮誓言凝聚起师生坚守信仰、廉洁修身的精神力量。

此次由我校与邵阳市计算机学校合作开展的实践教学活动,是探索“中高职协同+红色资源+清廉教育+思政课”融合模式的生动实践。通过实地探访革命旧址,两校师生既深化了对党史、革命史的理解,增强了对中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么“行”、中国特色社会主义为什么“好”的深刻认知,也从吕振羽等前辈身上汲取了精神力量、赓续了红色血脉。马克思主义学院院长张健表示,将以此次成功合作为契机,持续深化与各中职学校的交流协作,共同挖掘本地红色文化资源,不断丰富“行走的思政课”内涵与形式,让红色基因在广大中高职青年的血脉中深深扎根、代代相传,携手培养更多有理想、有本领、有担当的新时代青年学子。(文/丰玲、肖佩蓉 图/仇洁丽、周丽娟)